Cultura

En torno al centenario de la ejecución de “Jejui” en 1925

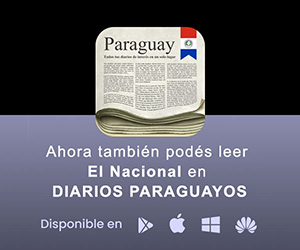

Partitura de la guarania "Jejuí", de José Asunción Flores. Cortesía

El 31 de enero pasado se realizó un evento conmemorativo de la ejecución de la primera guarania ejecutada en público hace cien años en el entonces Hotel Cosmos, actual Asunción Palace Hotel, de Colón y Estrella. En enero de 1925 se estrenaba “Jejui”, pieza instrumental, la primera obra en el género, de autoría de José Asunción Flores, cuyo centenario se conmemora. Durante el evento el historiador David Velázquez Seiferheld se refirió al contexto histórico en que aparece la guarania en la década de 1920. Posteriormente Diego Sánchez Haase, director de la OSIC, intervino con una breve conferencia en torno a dicha obra y una lectura crítica sobre el género, que reproducimos a continuación.

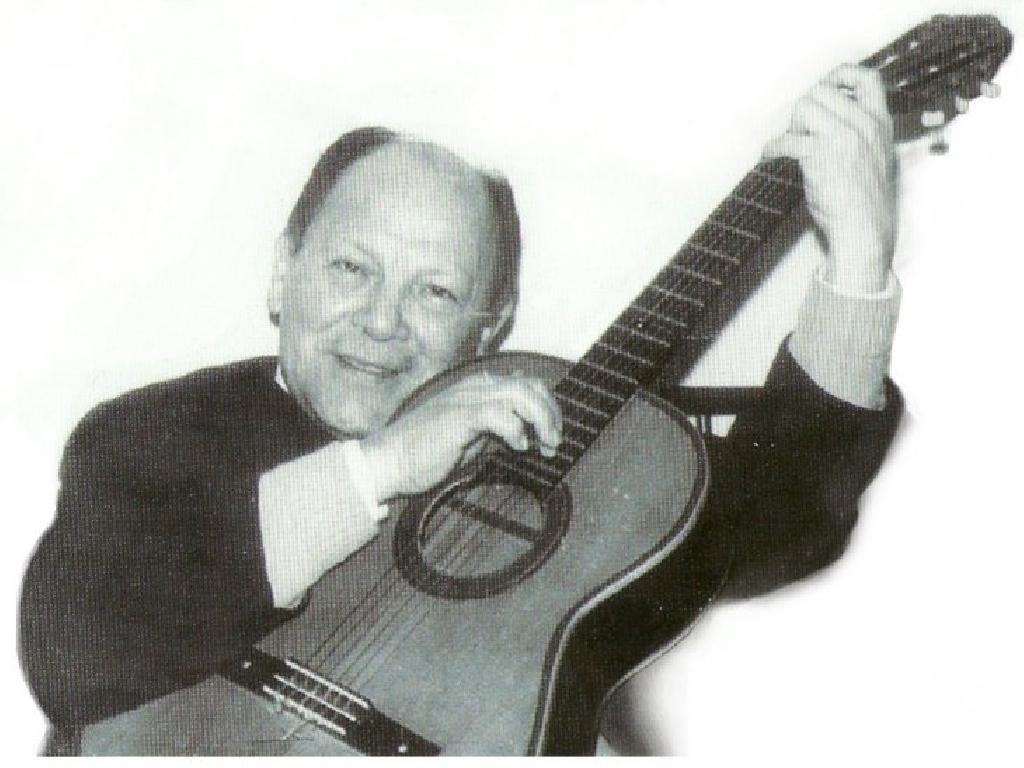

Diego Sanchez Haase. Cortesía

El periodista e investigador Mario Rubén Álvarez condujo el acto y aportó valiosos datos sobre la jornada vivida en la terraza de dicho hotel aquella noche. Destacadas figuras participaron del evento. Y un trío –conformado por la violinista María Victoria Sosa, la pianista Paz Díez Pérez y la violonchelista Rebeca Salinas– ejecutó un fragmento de “Jejui”, rememorando al trío de intérpretes alemanes residentes en el país –Kamprad, Brand, Piezunka– que interpretaron dicha obra en el siglo pasado. La recreación de la pieza suscitó en el público una sensación mezcla de nostalgia y contento, premiando con cálidos aplausos a las tres intérpretes mujeres. La cantante Daisy Lombardo interpretó un par de guaranias, acompañada en el piano por Paz Díez Pérez.

Mario Rubén Álvarez durante un momento de la conmemoración. Cortesía

Recordemos que el 17 de enero pasado se realizó una charla audiovisual en el Centro Cultural El Cabildo con exposiciones de Victoria Sosa, directora general de la Sinfónica Nacional; Aníbal Saucedo Rodas, director del Centro Cultural de la República; Oscar Barreto, director de la Banda de Policía; el cantautor Pachín Centurión y el periodista e investigador Antonio V. Pecci, en torno al centenario del género. La parte musical del evento estuvo a cargo del octeto de la Banda de Policía, con una lograda selección de guaranias y kyre’y del Maestro. Es de mencionar que en dicho centro cultural está abierta al público la exposición fotográfica “José Asunción Flores, creador de la Guarania”.

Trío conformado por la violinista María Victoria Sosa, la pianista Paz Díez Pérez y la violonchelista Rebeca Salinas. Cortesía

La misteriosa primera guarania de Flores

Diego Sánchez Haase

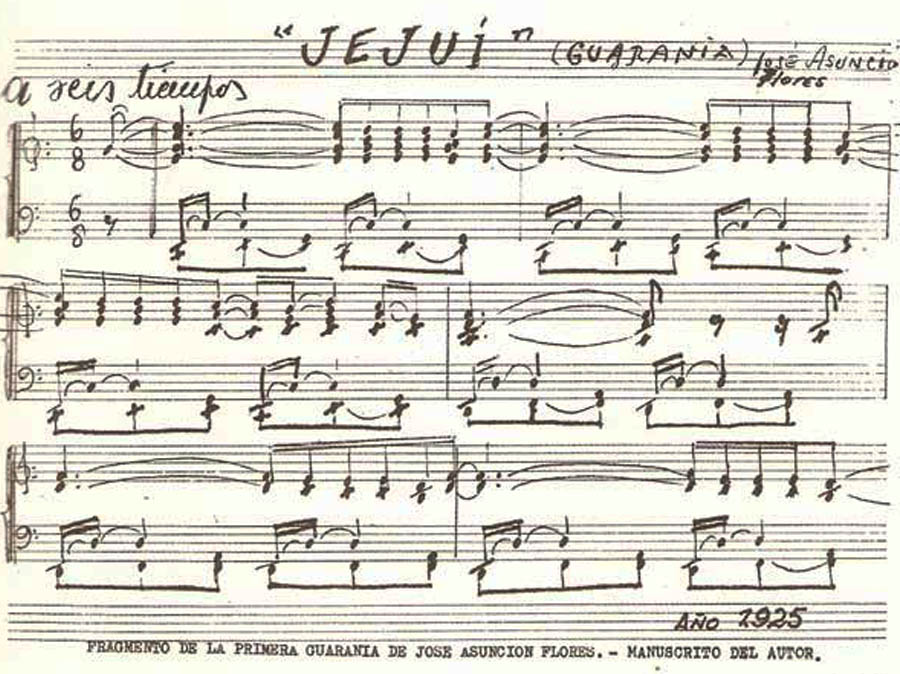

La guarania “Jejuí” fue estrenada en la terraza de este mismo lugar, una noche de enero, hace 100 años, por un trío conformado por los músicos europeos Alfredo Brand, Alfredo Kamprad y Erick Piezunka. Aquella noche estuvo presente nada menos que el presidente de la República, el Dr. Eligio Ayala, quien escuchó sorprendido la composición y preguntó por su autor. Fue tanto el entusiasmo de Ayala que, en un banquete realizado posteriormente en el Hotel del Paraguay, solicitó expresamente se interprete nuevamente la novel composición floriana. Esta es la historia oficial, contada por el propio autor a Sara Talía, y que consta en las páginas 41 y 42 del libro de Talía[1].

José Asunción Flores. Cortesía

Sin embargo, después de esto, “Jejuí” se convirtió en un misterio. Flores no volvió a hablar de la obra, no la grabó ni la publicó y, para colmo, se extravió la partitura sin que el gran maestro haya realizado otra copia de la misma. Es por eso que yo la llamo “la misteriosa primera guarania” de Flores. Quiero dejar constancia de mi profunda admiración hacia la obra y figura de J. A. Flores. Él es, sin duda alguna, el músico popular más importante de la historia del Paraguay, y la magnitud de su obra no se pone en tela de juicio. Pero, muchas veces, la gran admiración que uno siente hacia un artista creador hace que, al estudiar su obra, se corra el riesgo de perder la objetividad. Yo, sin embargo, siento la obligación – en homenaje al gran legado del maestro – de analizar su obra con la mayor objetividad posible, aunque esto pueda hacer que algunas ideas vayan de contramano con el pensamiento musical del gran maestro, lo cual no desmerita en absoluto a la gran obra floriana. Por eso hoy, más que contar la historia oficial, ampliamente conocida, quisiera analizar aspectos poco estudiados o superficialmente examinados referentes a la guarania y, en especial, a la primera guarania oficial: “Jejuí”. Y me gustaría empezar por donde empezó Flores el proceso que desembocó en la configuración de su Guarania.

Sobre la escritura correcta de la música popular

La búsqueda de una “correcta” escritura para la música popular del Paraguay. El fenómeno de la escritura musical. La notación musical surgió hace muchos siglos, con el objetivo de preservar de manera casi intacta la música (y me gustaría reiterar: “casi intacta”) en su paso de generación en generación. Así, con el tiempo se logró desarrollar un sistema complejo que permitió medir la duración y altura de los sonidos con bastante exactitud. Sin embargo, por más sofisticado que sea hoy nuestro sistema de notación musical, existen propiedades o características del fenómeno musical, especialmente de las tradiciones interpretativas, que son imposibles de dejarlas por escrito. Por otro lado, con el desarrollo de la historia de la música, especialmente en el ámbito de la llamada música clásica, erudita o académica, se fue idealizando cada vez más la escritura musical y se tendió a sacralizar el texto escrito, la partitura que, en realidad, es solamente una aproximación al verdadero fenómeno musical.

Es interesante lo que señala Favio Schifres, docente e investigador de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, en su artículo “Realidad e idealización del dominio de la notación musical”, publicado por el Foro de Educación Musical, Artes y Pedagogía, en el 2018: “Tendemos a idealizar la escritura musical cuando la partitura aparece como un objeto de diseño gráfico que refleja un contenido musical establecido a priori. En general, estas idealizaciones de la escritura están fundamentalmente vinculadas a la escolarización. La idealización de los modelos de escritura en la pedagogía musical consiste principalmente en homogeneizar las formas escritas. Así se desconocen las diferencias idiosincrásicas, estilísticas y culturales entre escrituras”. Schifres señala más adelante que, así como en el lenguaje literario, “un mismo fonema puede ser escrito ‘ñ’, ‘gn’, o ‘nh’, si el contexto es español, italiano o portugués, y, recíprocamente, un signo escrito como H se lee de modos diferentes en un contexto español que en uno inglés, en el campo musical ocurre lo mismo. Un conjunto de grafemas musicales, como por ejemplo una corchea con puntillo seguida de una semicorchea, se lee distinto en el contexto de la música centroeuropea del siglo XIX, que en el contexto del jazz (swing) o en el contexto de la música francesa del siglo XVII (ouverture)”.[2]

El maestro José Asunción Flores, creador de la guarania. Cortesía

A Flores le quitaba el sueño el divorcio que existía entre la manera en que se escribía y la que se tocaba la música popular paraguaya. “Comprobé que la escritura no reflejaba el aire ni las características de nuestra música nativa. Una de las fallas con relación a nuestra música consistía principalmente en la manera y forma en que se escribía. Por consiguiente, entre la escritura y la auténtica y natural manera de interpretación del sentimiento musical nativo no había coincidencia”.[3]

Flores atribuye a este problema la falta de evolución de nuestra música. “La precariedad de la escritura era principalmente el mayor obstáculo para el desarrollo y evolución de nuestra música”[4], y sentenciaba que, si no se encontraba solución a este problema, “nunca íbamos a poder hacer de nuestra música una obra de arte”.[5]

Sin embargo, esta discrepancia entre la manera de escribir y de tocar una música no era para nada algo nuevo. François Couperin, uno de los mayores músicos de la historia, y uno de los más grandes representantes del barroco francés, más de 200 años antes, en 1716, en su célebre tratado El arte de tocar el clavecín escribió: “Los franceses escribimos nuestra música de manera diferente a la que tocamos, y es por eso que los extranjeros no tocan bien nuestra música, como nosotros lo hacemos. Por ejemplo, nosotros punteamos mucho las corcheas consecutivas que están en sucesión diatónica, pero escribimos como corcheas iguales”. ¿No es exactamente lo mismo que no le dejaba dormir al Flores? Sin embargo, los franceses no cambiaron la manera de escribir su música, y no por eso, la música francesa (que tanto influyó en Bach o Telemann) dejó de evolucionar o dejó de ser una gran obra de arte.

Así también, unos 80 años antes que Flores, Franz Liszt comentó: “La notación musical nunca puede ser suficiente, ni siquiera con la escrupulosidad más minuciosa… Ciertas características, incluidas las más importantes, no pueden ser reflejadas por escrito”. Por su parte, el gran violoncellista Pau Casals, contemporáneo de Flores, sentencia: “La nota escrita supone una camisa de fuerza, mientras que la música, como la vida misma, es movimiento continuo, espontaneidad continua, libre de toda restricción. Las notas impresas tienen una capacidad muy limitada a la hora de expresar el significado real de la música”. Y, por último, el destacado director norteamericano David Blum señala: “Desde los primeros tiempos, el canto y la danza han surgido libre y espontáneamente, transmitiendo mensajes del espíritu humano que no pueden expresarse de otro modo”.

Cuando en el curso de la historia se consideró útil hallar modos de escribir la melodía y el ritmo, nunca se consideró que tales signos fuesen representativos de la música en sí con toda su viveza natural, su fuerza y sutileza. En efecto, existe un adagio que afirma, no sin cierta verdad, que ‘la música muere cuando es escrita’. Hay una frase de Stravinsky que me gusta mucho. Cuando Robert Craft, en el libro Conversaciones con Stravinsky, le pregunta al maestro sobre los principales problemas de ejecución de su música, el gran compositor ruso le responde: “Mi música está escrita para ser leída, no interpretada… lo que requiere interpretación es mi estilo”. Y allí volvemos a lo de Schifres, Couperin, Liszt, Casals o Blum: para leer la partitura se requiere interpretar el estilo, y para eso, se requiere un conocimiento sólido del estilo, lo cual, los extranjeros que tocaban nuestra música popular a principios del siglo XX, muchos de ellos recién llegados, no lo tenían.

José Asunción Flores (ilustración). Cortesía

Vayamos ahora a una cuestión más técnica. Veamos la manera en que Flores, en su afán de dotar a la música paraguaya de una escritura correcta, escribió “Jejuí”. ¿Está correctamente escrita? Dice Flores: “El maestro Morosoli, a la sazón director del Instituto Paraguayo junto con el profesor Remberto Giménez, ejecutaron la composición ‘Jejuí’. Lo hicieron a primera vista. La interpretación de la ya guarania ‘Jejuí’ fue magistral y muy acorde con todo lo que yo quería que fuera. Los compañeros músicos de la Banda de Policía…y yo nos pusimos muy contentos al comprobar una vez más el acierto logrado con la escritura nueva de nuestra música. El resultado de la ejecución de la pieza no podía haber sido mejor. Cien por cien era nuestra música nativa. Ellos ejecutaron la composición con total fidelidad a la escritura”.[6]

El maestro señala en sus memorias, escritas en setiembre de 1970, su amplia satisfacción por la manera en que fue tocada la obra, y manifiesta su enorme contento porque la nueva escritura era la acertada, cien por ciento, según sus propias palabras. Pero, entonces, aquí viene para mí el primer misterio: ¿por qué cambió después la manera de escribir? Y la escritura actual de la música paraguaya, ¿refleja verdaderamente el aire de nuestra música nativa? Dice Flores: “La forma de la escritura era deficiente como rudimentaria y de poco alcance para diagramar la compleja musicalidad del sentimiento del pueblo. Con aquella forma de escritura de la música nativa no iba a ser posible extraer del fondo del alma del pueblo su riqueza musical”.[7]

Según mi experiencia de haber dirigido en muchos países la música paraguaya, la respuesta es la misma de Couperin, Liszt, Casals y Blum: la escritura no puede reflejar ciertos elementos muy importantes del fenómeno musical, entre ellos el swing, como dirían los jazzistas, fundamental en la música popular.

En torno a Arribeño Resay

La primera guarania: ¿“Jejuí” o “Arribeño Resay”? Es interesante también constatar las referencias a “la primera guarania” que hace el propio Flores en sus memorias: “Recuerdo el entusiasmo delirante con que ‘Arribeño Resay’ era escuchada en la sala del Teatro Nacional. El público que llenaba todas las noches la sala con delirio aplaudía la interpretación de ‘Arribeño Resay’, que era la primera guarania que salía a luz. Simultáneamente, en el café Polo Norte, de Palma y Alberdi, donde estábamos conchabados Manolo Lozano, Juan Villalba y yo, también ahí la gente aplaudía con no menor delirio la aparición de la primera guarania”.[8] “El nacimiento de la guarania ha promovido en todo el Paraguay un movimiento saludable y muy útil… La guarania que encabezó este movimiento nativista fue ‘Arribeño Resay’. Primero salió la música sin letra, y luego Fontão Meza escribió la letra”. [9]

La partitura perdida

¿Qué pasó con la partitura de “Jejuí? (Kamprad, Piezunka, Brandt, Remberto Giménez, Susanita Elizeche, Flores). “Los grandes amigos y colegas Kamprad, Piezunka y Brandt, muy entusiasmados con ‘Jejuí’, me pidieron, para recuerdo, una copia del trío ‘Jejuí’. Yo saqué una copia y se la obsequié al trío con una dedicatoria mía”.[10] ¿De dónde extrajo Cardozo Ocampo la partitura de los seis compases publicados? ¿Dónde está el original de ese extracto? ¿El estreno de “Jejuí” fue en enero del ‘25… o del ‘26? La siguiente pregunta misteriosa es una que puede inquietar a los presentes en este acto, pero es una duda mía que le advertí a la organizadora cuando me invitó a realizar esta disertación. “Jejuí” se estrenó una noche de enero, pero ¿fue de 1925 o 1926? Veamos qué pistas nos da el propio Flores: Cuando Almada Roche le pregunta ¿en qué año, con exactitud, empieza a trabajar sobre la guarania?, Flores le responde: “Voy a repetirlo por enésima vez que fue allá por el año ‘25 cuando empecé los primeros trabajos, análisis e investigaciones en pos de una música auténticamente nuestra. Uno de los objetivos fundamentales de la tarea era hallar una forma de escritura adecuada a los efectos de permitir a la música nativa evolucionar”.[11] Si “Jejuí” se estrenó en enero del ‘25, todo el intenso trabajo de investigación, experimentación, pruebas, etc. sobre la escritura de la música paraguaya y su posterior desembocadura en la creación de “Jejuí”, todo eso se hizo solamente en los primeros días de enero de 1925, y –teniendo en cuenta que “Arribeño Resay” es recién de 1926– ¿durante todo el periodo febrero-diciembre de 1925 Flores no compuso nada? ¿O todo ese trabajo, incluyendo el famoso ensayo de “Maerápa reikuaase”, la visita al maestro Remberto Giménez, y las idas y venidas a la casa de Susanita Elizeche para las pruebas se hicieron durante el ‘25, y el estreno realmente se realizó en enero del ‘26? En realidad, este dato es curioso, pero ya, creo, irrelevante. En todo caso, podemos volver a repetir este acto en enero de 2026, para cerrar (o iniciar) la conmemoración del centenario de “Jejuí”.

Características de la guarania

Según Flores y otros estudiosos, las tres características musicales principales de la guarania son su ritmo en 6/8, su melodía sincopada y su movimiento lento. Veamos qué dice el propio Flores al respecto: ¿6/8 o 3/4? “La guarania es una canción en ritmo de 6/8 o ¾, parecida a la polca paraguaya pero más lenta”. “Su compás no es específicamente el 6/8, donde muchos creen ver la innovación. En este nuevo género musical cabe cualquier compás según la exigencia del tema”[12].

José Asunción Flores. Cortesía

¿Melodía sincopada? “La síncopa es la característica genérica de la guarania y de la polca que, sin esta peculiaridad en la escritura e interpretación, deforma el sentido de la expresión autóctona”.[13] ¿Entonces “Mburicaó”, “Mis noches sin ti”, “A mi pueblito Escobar”, y otras que no tienen una sola síncopa en sus líneas melódicas, no son guaranias? En realidad, que yo sepa, Flores no habla en ninguna parte sobre la melodía sincopada como elemento estilístico obligatorio de la guarania. ¿Movimiento lento? “Mucha gente sigue creyendo que la guarania es un laúd que aúlla. Algunos músicos y conjuntos dan a la guarania aire de tortuga, cosa que modifica totalmente el temperamento de la guarania”.[14]

En síntesis, hay mucho por estudiar sobre la guarania, y especialmente sobre “Jejuí”. En cuanto a esta última, es posible que con la magnífica evolución que tuvo la tarea creativa de Flores, el maestro ya no se haya sentido satisfecho con la obra y haya querido ocultarla de su catálogo. Algo similar le pasó al compositor austríaco Anton Bruckner, quien escribió una sinfonía que enumeró primero como “Sinfonía n. 2”, pero que al recibir fuertes críticas del director a quien envió la partitura para pedirle que la estrenara, la retiró del catálogo. No destruyó la partitura, pero la encontró 25 años después de haberla compuesto, cuando preparaba una mudanza de domicilio, y escribió en la partitura palabras despectivas como “no válida”, “completamente nula” o “anulada”. Esta sinfonía se conoce ahora como la “Sinfonía n. 0”, de Bruckner.

Hago votos para que el glorioso centenario de la Guarania sea una oportunidad que no se desperdicie para fomentar políticas para el estudio riguroso y objetivo de la guarania y del inmenso legado de Flores, así como para la difusión del género en todo el territorio nacional, y para el fomento de nuevas creaciones que apunten a una renovación constante del repertorio, en esa evolución natural que siempre experimentó la música, que es expresión viva y fuerte de la sociedad a la que pertenece.

Notas

[1] Talía, Sara (1976), José Asunción Flores: génesis y verdad sobre la guarania y su creador, Buenos Aires.

[2] Shifres, Favio (2018). “Realidad e idealización del dominio de la notación musical”, Foro de Educación Musical, Artes y Pedagogía, Vol. 3., pp. 13-44.

[3] González Delvalle, Alcibiades y Pecci, Antonio (eds.). (2022) Memorias José Asunción Flores, Asunción: FONDEC, p. 50.

[4] Íbid.

[5] Íbid.

[6] Íbid, p. 64.

[7] Íbid, p. 53.

[8] Íbid., p. 42.

[9] Íbid., p. 37.

[10] Íbid. p. 62.

[11] Almada Roche, Armando (2008). José Asunción Flores. El exilio y la gloria, Asunción: Arandurã, p. 83.

[12] Sara Talía, op. cit., p. 80.

[13] Florentín Giménez (1997). La música paraguaya, Asunción: El Lector, p. 24.

[14] González Delvalle, Alcibiades, y Pecci, Antonio (eds.), op. cit., p. 65.

* Antonio V. Pecci es periodista e investigador.

-

Nacionales

NacionalesColapsa estructura de conocido centro comercial en Asunción

-

Deportes

DeportesLa decisión que tomó Olimpia respecto a Gastón Olveira

-

Política

PolíticaRubio adelanta que EE. UU. iniciará el trámite de órdenes de extradición para sus enemigos de América Latina

-

Nacionales

NacionalesDos paraguayos serán deportados de Estados Unidos

-

Destacado

DestacadoVoraz incendio en Puerto Fénix de Mariano Roque Alonso

-

Destacado

DestacadoParaguay es líder mundial en crimen organizado, según informe internacional

-

Lifestyle

LifestyleBacilos llega a San Bernardino para cerrar el verano en Papaya Park

-

Cultura

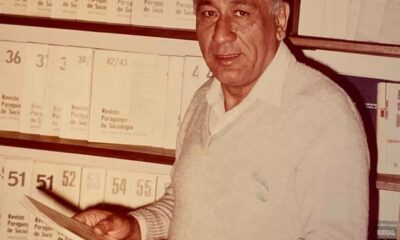

CulturaDomingo Rivarola, un hito en la sociología paraguaya