Cultura

Enrique Careaga: El revés del lugar exacto

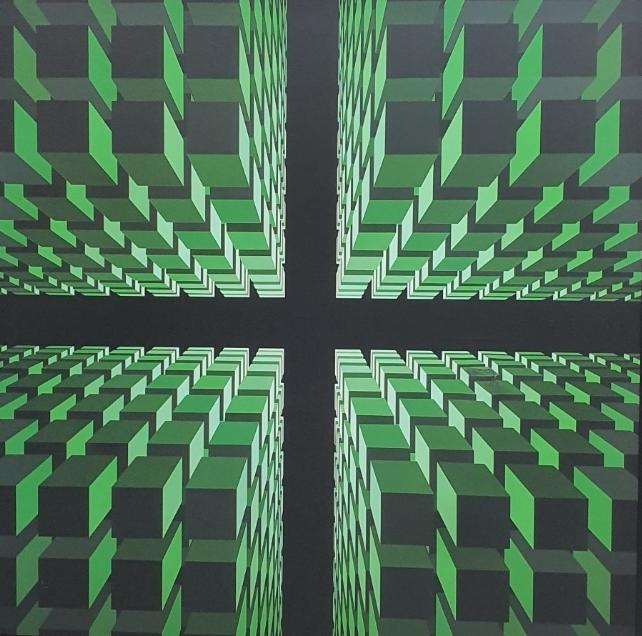

Obra de Enrique Careaga. Cortesía

La obra de Enrique Careaga puede ser encarada como la búsqueda dificultosa de la forma exacta: un camino acechado por la diferencia a lo largo de su curso entero. Este trabajo supone un proceso largo de ajustes y un transcurso crecido con el aporte de sus propios preludios e impulsado por las razones imprevistas de los desvíos, conflictos y alteraciones que se empeña en provocar la historia. Careaga define pronto las metas de ese afán: formular el espacio como lugar absoluto de la figura y proyectar el volumen, como precipitado cabal de una idea: como paradigma de un paisaje incondicionado. En pos de tales búsquedas, su imagen se desenvuelve animada por la obsesión del círculo que se cierra sobre sí. Pero, ya se sabe: la historia impide toda clausura definitiva en los terrenos del símbolo y ese encastre imposible deja abierto un mínimo intersticio por donde cuela el tiempo sus sinrazones: sus argumentos que avanzan de contramano perturbando y alentando la escena fija del puro infinito.

Este proceso requiere un tiempo largo; varios tiempos en verdad. Formado en la Facultad de Arquitectura y en el fecundo y poco ortodoxo taller de Cira Moscarda, la presencia de Careaga en el ambiente plástico del Paraguay se define hacia mediados de los años sesenta con el grupo Los Novísimos. Su imagen de aquel momento, impulsada por los argumentos vehementes y los andares erráticos de la action painting, tenía en verdad muy poco que ver con las calculadas razones que milimétricamente ordenarían después el curso de los cuerpos matemáticos.

Enrique Careaga, Sincronía en lila, 1964. Pintura sobre tabla. (Detalle). Colección CAV/Museo del Barro. Cortesía

Por entonces, el juego arbitrario de los chorreados y los deslizamientos de la pintura, la densidad de la materia y la expresividad de la textura imponían sus verdades y sus condiciones visuales postergando las preocupaciones por la estructura y las preguntas acerca del origen o el más allá del espacio. Pero, aun basada en las técnicas antojadizas del dripping , los estropicios del informalismo y las omisiones de la abstracción, esta pintura de Careaga, desarrollada básicamente durante 1964 y parte de 1965, conserva vínculos secretos con cierta figuración agazapada entre el maremágnum de los empastes y la vital confusión de las manchas: en el fondo se vislumbra, espectralmente, la memoria obstinada de la silueta humana. Es que esta etapa de Careaga, tanto como la propuesta de Los Novísimos en general, si bien exhibe su filiación con respecto a la pintura de acción norteamericana y el informalismo procedente de Europa, no puede ser desvinculada de la tendencia neofigurativa europea, cuya versión bonaerense es reformulada a su vez en Asunción a partir de requerimientos históricos y formales propios. A caballo entre el informalismo y el expresionismo, entre la abstracción y la figuración, esa tendencia fue utilizada por Los Novísimos, así como por otros artistas de los años sesenta, para replantear la figura sin soltar la tradición expresionista proveniente de la década anterior.

Poco después, y quizá ya empujada por aquella diferida vocación de pura forma, la imagen de Careaga desnuda de golpe el detrás de sus nervaduras limpias y su organización exacta. En 1965 se inicia una serie que culmina en la muestra realizada el año siguiente en la Galería Tajy de Asunción y obtiene un premio en la III Bienal de Córdoba. Consiste en una escena cuadriculada de fuerzas irradiantes y puros blancos y negros: un mundo que despliega el secreto de geometrías desconocidas y vibrantes retículas; de luces, movimientos y líneas virtuales que marcarán desde entonces, y ya para siempre, el no-lugar de la utopía del lugar perfecto. Esta apropiación de los recursos del op-art resulta, así, decisiva; aporta cifras acerca de la cuestión de lo incondicionado y lo medido, el pleito entre lo ficticio y lo construido; entre los recursos de la ilusión y los efectos del cálculo.

Enrique Careaga. Pintura sobre tela, París,1968-1970. Cortesía

Mediante el usufructo de una beca, en 1966 el artista se traslada a París, donde vivirá hasta 1978. El desplazamiento coincide con una bifurcación de su obra que se desdobla en dos caminos diferentes, aunque vinculados en secreto. Una de sus direcciones apunta al rumbo de los volúmenes reales: lo corpóreo logra colarse por la brecha que abre toda reflexión sobre el alcance de los signos. Surgen, así, los trabajos con cajas lumínicas y construcciones tridimensionales: volúmenes que expulsan de la escena el espacio representado y lo hacen convivir con las profundidades reales. En verdad, Careaga ya había iniciado estas investigaciones en Asunción, poco antes de su partida. Su última obra op (inicios de 1966) desembocó en un sistema de imágenes superpuestas animado por luces y accionado mediante un dispositivo de relojería. En París retoma esta experiencia en 1967: las cajas despiertan imágenes intermitentes creadas por el desplazamiento del espectador y la acción convulsiva de las luces ultravioletas sobre los colores fluorescentes: el mecanismo elemental del girar de un disco funda, parpadeante, la ilusión –la percepción real- que fundamenta el principio cinético. Esas proyecciones son movidas básicamente por la necesidad de reacomodar posturas y parecen corresponder más a una táctica instrumental que a una apuesta estratégica. Sin embargo, el estudio de los alcances visuales y expresivos de la luz negra conducirá al artista a una figura fundamental de mucha obra posterior suya: la noción de espacio-vacío, escenario ausente donde flotan sin peso las formas, contrafigura abismal de un negro absoluto que refuta su propio fondo.

Pero la acción de las luces negras sirve también de principio a experiencias más inmediatas. En 1968 Careaga la incorpora al desarrollo de diversos montajes interactivos. Son juegos en el sentido amplio y complejo del término: ocurren tensados entre el azar y la regla, vinculan entretenimiento y competencia, enseñan su costado humorístico y suponen un fugaz gesto ritual. Ciertas obras presentadas en la X Bienal de Sao Paulo en 1969, como la Propuesta lumínico-cinética para una partida de ping-pong, el juego de cricket y las bolsas de entrenamiento para boxeo, requieren la participación del público cuya presencia activa moviliza los sentidos esquivos de la propuesta. Los espectadores-actores compiten en los juegos, aporrean los punching balls, jalan los tensores de los montajes, aportan sus vibraciones, sus desplazamientos, sus pasos: echan a andar el sistema que precisa el cinetismo para reiventar el movimiento real. Así, más allá de su carácter lúdico y experimental, los artificios lumínicos, los montajes y objetos, desarrollados aproximadamente entre 1968 y 1973, establecen una digresión necesaria: instauran una escena paralela donde, autorizado por el espíritu libre de las vanguardias de ese momento, el artista puede ensayar recursos ópticos y soluciones constructivas que alimentarán próximos momentos suyos.

El segundo camino abierto en París también sigue una pista ya indicada en 1966: las imágenes devienen bandas planas y paralelas, enfrentadas desde sus tonos adversarios, o bien se convierten en esquemas bidimensionales cuyos colores, dispuestos en meditadas gradaciones, anuncian ya los fundamentos de posteriores campos cromáticos. Por eso, tanto como las experiencias lumínicas y espaciales recién señaladas, también sirven como base de próximos planteamientos. Acompañado por otras investigaciones realizadas a un costado suyo, este ciclo, basado en la interacción matemática de franjas planas y la intensa oposición de campos cromáticos, se extiende hasta el año 1971.

Hacia 1973, consumado el tiempo necesario de la investigación acerca de la geometría del color y cumplida la experimentación vanguardística con luces y espacios reales, la imagen retoma su devenir pautado y sus calculados contornos y tantea las posibilidades que abre la tensión entre el puro plano y la profundidad figurada. El espacio pictórico, cubierto hasta ahora por las bandas, de pronto se devela, como disciplinada superficie en un momento; como hondura abismal, en otro. La extensión vacila: queda estática, se descentra o se desplaza, abulta y socava el plano, recobra por un momento sus dimensiones postergadas. El círculo, que apareciera aplastado en un mundo sin bultos ni perspectivas, comienza a desprenderse de su telón oscuro. Primero se convierte en una esfera cortada que alberga volúmenes y proyecta cuerpos: que inventa un fondo sin fondo y rasga, irreversible, los lindes del escenario. Centrado, hundido a medias en un vacío espeso y a medias flotando en el centro del abismo, el cuerpo exhibe el peso ingrávido de su materia recientemente compacta y define la autosuficiencia de sus dominios flamantes. Una vez estrenados sus derechos, la figura vuelve por momentos a cancelar toda dimensión tercera y se rearma, otra vez, desde las puras superficies y desde el movimiento que disloca y re-encastra las franjas planas. Ese retroceso parece significar una toma de impulso; pronto, la esfera vuelve a hincharse y a recuperar profundidades y volúmenes; vacila brevemente en cuanto a su rumbo hasta que se decide por abrir su interior habitado por otros espacios y termina por alargarse en formas elípticas, curvar las franjas y torcer la dirección de sus cortes transversales.

Hacia 1975 el espacio pictórico queda sujeto al orden de la perspectiva. Es un paisaje alumbrado con los recuerdos de las luces negras, levantado con la medida o la sombra de los cuerpos naturales y el compás de los movimientos reales. Es un sitio imposible, construido por sustracción y nombrado mediante el silencio: un deslugar. La figura central se convierte en un cubo, un paralelepípedo compacto o una estructura abierta que, ocupando, frontal, casi todo el lugar del cuadro, define fuera de sí un perímetro negro; una nada o un vacío cósmico: el absoluto mismo o la ausencia suprema. Esta imagen, que dura todo lo que resta de la década de los setenta, marca el punto más alto de la llamada “geometría fantástica” de Careaga, independiente, ya, de ciertos principios básicos de la pura visualidad op y los efectos cinéticos. El cuerpo recorta sus volúmenes y sus perspectivas y traza, cortante, su silueta. Y lo hace no desde la pura interacción luz/color sino a partir de una estricta razón imaginaria; una lógica paradojal que, para ser coherente consigo misma debe olvidar los dictados de la geometría, los principios de la percepción y los cánones de la física. O debe observarlos desde el otro lado: invertidos, adulterados por el exceso de un espacio ilimitado. Entonces, la esfera o el cubo no aparecen como efectos de manipulaciones de la percepción que los hagan destacar entre la trama de un espacio ambiguo: ahora se desplazan, nítidos, como figuras que avanzan o retroceden ajenas a las condiciones del medio que las enmarca y a partir de un movimiento no sugerido ópticamente sino producido plásticamente, inventado. También éste es el momento más alto de las connotaciones siderales y las alusiones tecno-espaciales. Cerrados, cargados de luces propias, los entes geométricos que surcan la escena negra no pueden dejar de remitir a ritmos planetarios y a tiempos galácticos: el incierto horizonte de un presente todavía desvelado por utopías y ya perturbado por sus costos: inquieto ante la promesa/ amenaza de tecnologías ingobernables. En su culminación, la modernidad se debate entre la confianza en la razón y el desasosiego ante el panorama al que se abren sus confines.

A lo largo de los años ochenta, paralelamente, a veces, al devenir de aquellos signos estelares, Careaga se vuelve sobre el puro andamiaje que, invisible, sostiene la trama del espacio. Los cuerpos son desalojados y aparecen las puras coordenadas, el entramado oculto que, desde la trastienda, apuntala la escena. Ese orden riguroso delata, por un lado, la formación arquitectónica del pintor; por otro, nombra la necesidad de explorar el fondo y el detrás de aquel lado oscuro que hasta entonces actuaba sólo como parámetro del silencio más radical, como la cifra imposible de la derrota del límite. Los grandes bloques erigidos a partir de 1986 replantean el sentido del espacio. Éste ya no actúa como la atmósfera polivalente desafiada por cuerpos flotantes; ahora, una vez más, retrocede hasta el límite, se aplasta contra la propia tela, impone su negrura plana como un muro insalvable que custodia el imposible más allá de sí. Funciona de nuevo como paradigma de fondo clausurado, de superficie ciega; pero la tridimensionalidad de los paralelepípedos exige sus propias profundidades: traza una perspectiva que desobedece la valla tajante del negro y, fugazmente, instala en ella la duda de otra posible profundidad. Dispuestas como construcciones ideales o bloques minerales, como configuraciones cristalizadas e intercambiables en sus partes, las figuras se apretujan entre sí y se recortan sobre el fondo neutro esgrimiendo contra él la amenaza de la tercera dimensión o la del corte que desgarra la valla final o la pantalla primera. Ahora el color y la luz sólo sirven para apuntalar sus propios volúmenes y afirmar aquella amenaza: para discutir con sus tonos armónicos y sus brillos lunares la oscuridad compacta de un espacio que no puede ser cruzado.

Enrique Careaga, Campos magnéticos JOMCA 8634128, 1986. Acrílico sobre tela. Cortesía

Cabe otra opción para domar ese espacio hermético, esa dura pared de silencio guardado: el artista convoca la presencia de fuerzas que, a partir de 1988, irrumpen desatando vientos que revuelven el paisaje apacible de la Razón y descubren su detrás extraviado: su revés poblado de energías naturales descontroladas, regido por el trastornado orden de la diferencia. El arrebato de las lluvias y el reventón de los soles, así como el torbellino de signos desgajados, no sólo constatan el estallido del discurso geométrico y la explosión de categorías ideales, sino que anuncian la posibilidad de nuevas disposiciones y modelos, emplazados quizá del otro lado del espacio negro. De hecho, una instalación presentada en 1992 –que forma parte de esta serie de expansiones y descargas reordenadas- rebasa los marcos del cuadro e invade de nuevo el espacio real reiterando figuras en uno y otro lado de la escena: presentaciones o representaciones de cubos empujados fuera del dintel de la ficción.

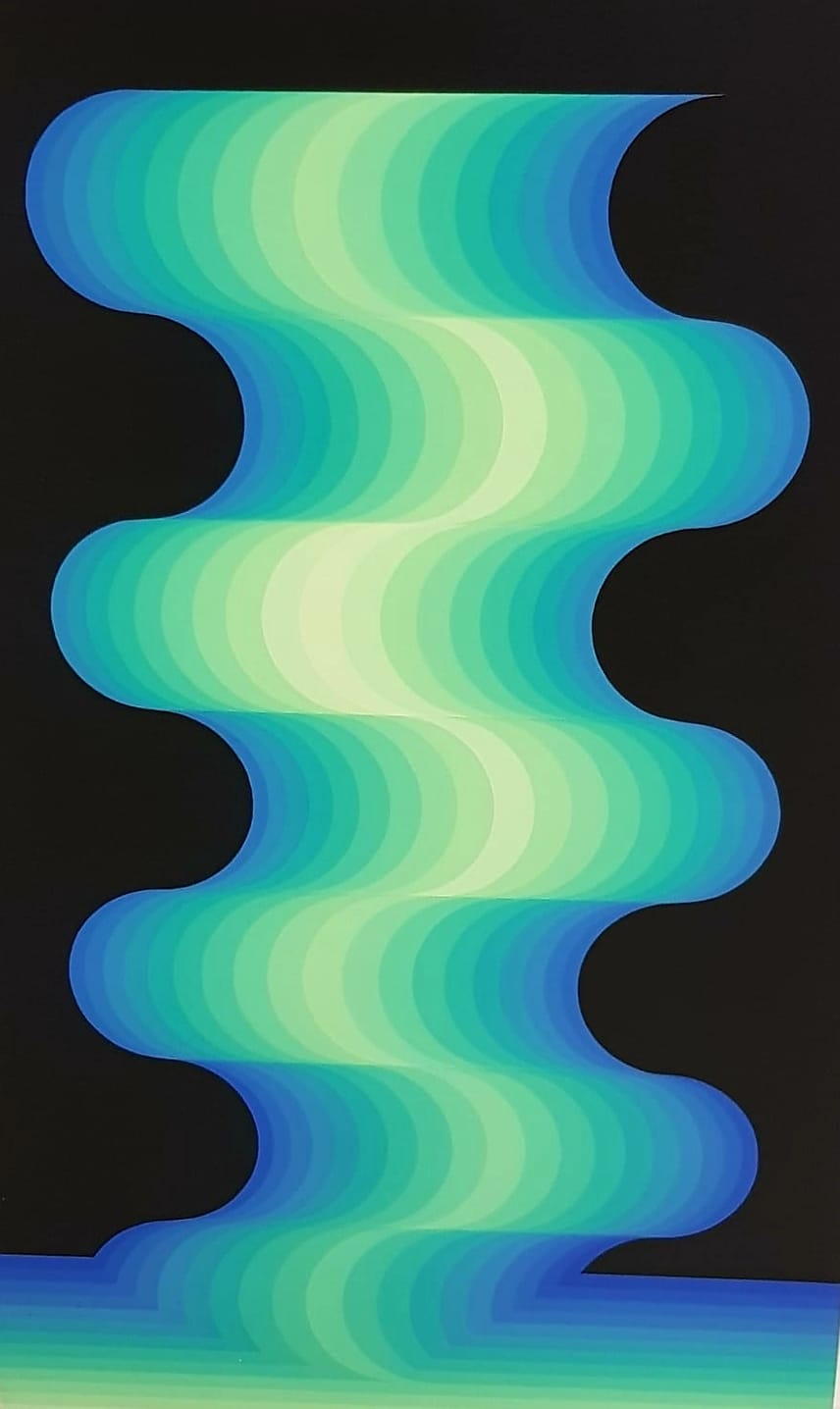

En 2005 Careaga inicia una serie titulada El retorno. La misma supone una mirada retroactiva que el artista lanza sobre pinturas, bocetos y estudios suyos realizados décadas atrás. Este gesto supone recuperar un momento y reexponerlo, forzarlo a que se confronte con contenidos históricos actuales, se haga cargo de nuevas sensibilidades y discuta otras cuestiones. Para hacerlo, Careaga retoma aquel momento de su pintura abstracta realizada durante los últimos años 60. Se trata de un espacio bidimensional desplegado como pura superficie: un paisaje sin volúmenes ni oquedades, dispuesto en bandas de colores planos. La calma de este mundo demasiado liso aparece perturbado no sólo por el juego de los colores tajantes, sino por la acción de zonas de turbulencia, áreas de disturbio que desplazan y trastornan el sentido de las franjas, introducen una vacilación en el esquema y lo hacen trastabillar: cuando las fajas de color atraviesan esas áreas inestables, tiemblan, se desencajan, pierden por un momento la marcha puntual y precisa del sistema.

Enrique Careaga. Pintura sobre tela. Cortesía

Ahora Careaga vuelve sobre este momento después de casi cuarenta años. Pero ahora, y ésa es la idea, ese momento ya no es el mismo, dice otra cosa: las bandas seriadas y los colores emplazados en secuencias exactas, así como el acontecimiento aquel que trastorna el orden impecable de la imagen, significan hoy otra cosa. Ellos mismos han sido dislocados por la desviación inevitable que produce el correr de los tiempos. Por eso, los abruptos desplazamientos remiten hoy otras memorias, a otras experiencias que han alterado la sensibilidad, la percepción del movimiento y la luz. Y, por eso, el acontecimiento que trastorna los planos significa no sólo la subversión de la superficie concertada, sino el gesto capaz de habilitar una escena paralela para la escritura diferente.

Han ocurrido muchas cosas durante estas cuatro décadas exaltadas: la zozobras de la imagen tienen un sentido durante la modernidad de los ’60 y otro distinto luego de la crisis del símbolo, la revolución mediática y la reproducibilidad digital. Y la experiencia globalizada remite a otros encuadres: cruzado el dintel de un siglo nuevo signado por la tecnología cibernética y amenazado por nuevas modalidades de violencia, inequidad y desequilibrio ambiental, las zonas de conflicto que desestabilizan el campo pictórico connotan en esta muestra otras cuestiones. Olvidan en parte sus preocupaciones iniciales, se vinculan con la amenaza de la contingencia y remiten a nuevas formas de inscripción telemática, a los milagrosos disturbios de la ventana electrónica o al arrebato de ciudades desquiciadas. Incluso, en una escena ansiosa de utopías nuevas, no es descartable leer los guiños de la luz óptica o cinética como jugadas anticipatorias que anuncien nuevas modalidades poéticas bajo la luz blanca y dura de las vitrinas globales.

Enrique Careaga. Pintura sobre tela. Cortesía

Este procedimiento severo anuncia el permanente y fecundo devenir de su pintura que, desarrollada a lo largo de más de cuatro décadas, renueva el curso de la geometría y recomienza una y otra vez la búsqueda inacabable de una forma perfecta que se encuentra siempre más allá de toda posibilidad de representación. Esa imposibilidad es el impulso mayor de su fuerza. Así, el artista reflexiona sobre su obra iniciada a mediados de los años sesenta e imagina, a partir de ellas, narraciones que, quizá, estaban potencialmente contenidas en ella pero que sólo son capaces de desarrollarse fomentadas por otro tiempo. Por eso los desacoples constructivos, los cortes y desvíos de la figura geométrica resultan operaciones fundamentales para discutir la fijeza de un mundo concebido en términos de planos y volúmenes: lo provisional de los bocetos, los “errores” de la ejecución a mano y los quebrantos de la forma hablan de los tiempos desiguales y los espacios quebrados de nuestro paisaje actual. Pero también mencionan un conflicto irresoluble entre el pasado y el presente, un choque que sólo podrá manifestarse –que no resolverse– en efímeros cortocircuitos de la percepción: en ese relampagueo de la memoria, diría Benjamin, capaz de sacudir brevemente las certezas de cada tiempo y entreabrir, una y otra vez, los terceros lugares que exige la diferencia.

Aunque rastreadora de indicios claros y sitios reglados, toda la obra siguiente de Careaga avanza inquieta por estas pulsiones reordenadoras. Aunque meticulosa y estricta, crece asediada por las presiones de la contingencia. Y empujada por ellas intenta, quizá, nombrar otra vez el todo desde las razones de la partícula y el fragmento o la lógica impecable del caos: parámetro final y amenaza vigilante de cada proyecto que busca levantar mundos exactos.

Nota de edición

El presente texto es una actualización –realizada especialmente para esta publicación– de un análisis escrito hace algunos años por Ticio Escobar sobre la obra de Enrique Careaga, que será objeto de una exposición antológica que se presentará próximamente bajo su curaduría en Galería Fábrica.

* Ticio Escobar es crítico de arte, curador, docente y gestor cultural. Fue presidente de la sección paraguaya de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA Paraguay), director de Cultura de la Municipalidad de Asunción y ministro de la Secretaría Nacional de Cultura. Es director del Centro de Artes Visuales/Museo del Barro.

-

Destacado

DestacadoPeña deja la cumbre del G20 en ambulancia tras sentir dolor en el pecho

-

Lifestyle

Lifestyle“Bungee jumping training”: saltar para estar en forma

-

Política

PolíticaFalleció el abogado José Fernando Casañas Levi

-

Deportes

Deportes¿No habrá premiación si Olimpia grita campeón este domingo?

-

Deportes

DeportesCuando Lionel Messi no conocía a Antonio Sanabria

-

Agenda Cultural

Agenda CulturalParaguay e Irlanda celebran el legado de Madame Lynch

-

Deportes

Deportes¡Olimpia aguanta con uno menos y conquista su estrella 47!

-

Política

PolíticaEn redes sociales despiden a Casañas Levi

Aníbal Cardozo

17 de marzo de 2024 at 11:06

Buenísimo estudio Ticio. Estamos expectantes ante la futura exposición de E. Careaga.