Cultura

Caso Bonpland. “La expulsión del sabio”

EDICIÓN ESPECIAL. Con este relato de Ricardo Benítez, ganador del último concurso de cuentos del Banco Central del Paraguay, recordamos a Amadeo Bonpland en el 250º aniversario de su nacimiento, en ocasión del encuentro internacional en su homenaje que acaba de realizarse en Corrientes, con la participación de referentes de la Sociedad Científica del Paraguay.

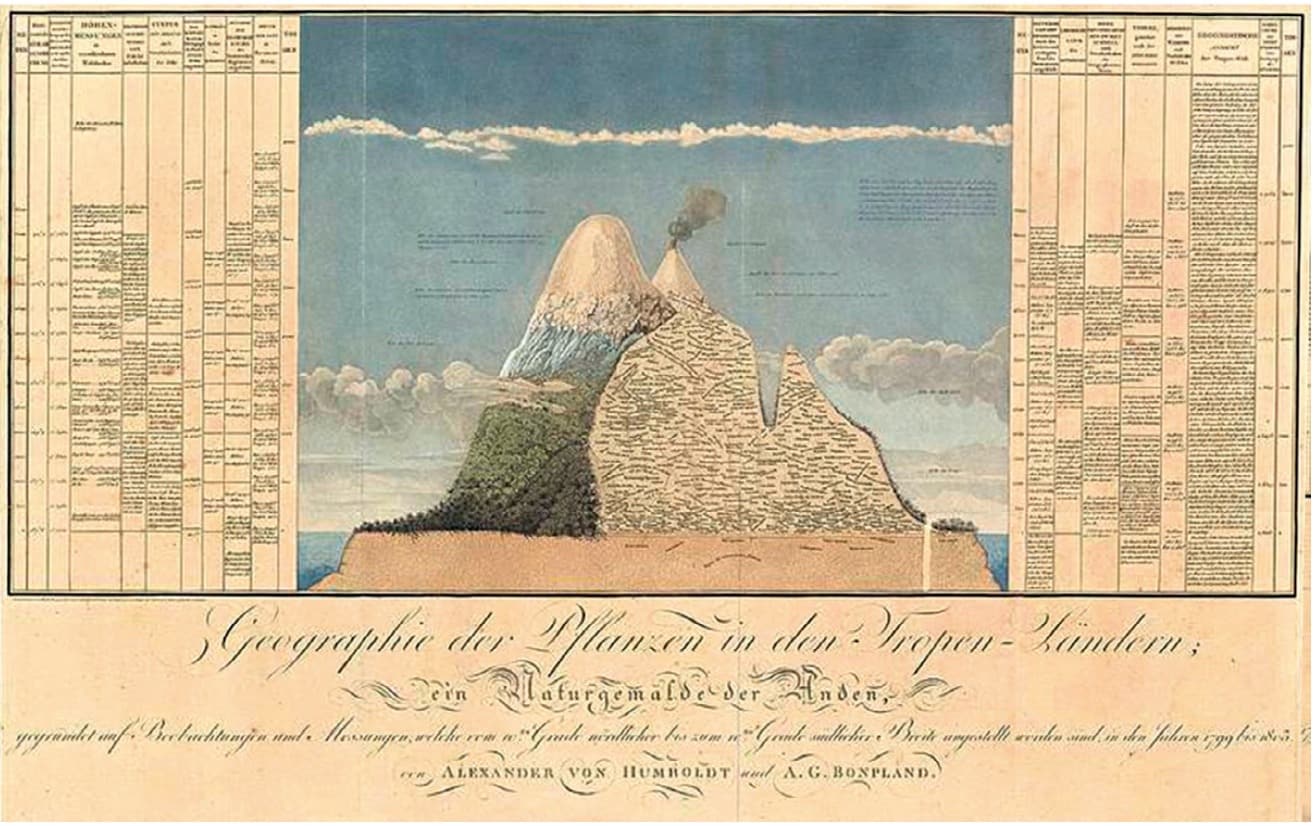

Mapa del Chimborazo, de Humboldt y Bonpland, 1807. Cortesía

El doctor Amadeo Bonpland atendía a una madre con un bebé que no paraba de llorar cuando llegó a su casa de Santa María la orden del Supremo Gobierno de la República. Lo recuerdo bien porque después de avisarle de la presencia del delegado Norberto Ortellado, me hizo decirle que solo lo recibiría una vez acabada la consulta médica. Ortellado no lo tomó a mal. Como todos en varias leguas alrededor, él también había sido socorrido en más de una ocasión con las hierbas y tisanas del karai arandu, ya fuera por problemas respiratorios, dolores en huesos o muelas o digestiones lentas.

El doctor Bonpland escuchó con paciencia la lectura dubitativa de Ortellado y luego leyó él mismo la carta. Con el lenguaje seco y directo que le era característico, el Supremo Dictador le otorgaba un plazo de cinco días para dejar la colonia y el país con todas las pertenencias que pudiera llevar en las carretas de que disponía. Aunque se le prohibía cualquier tipo de comercio, sí se autorizaba el traslado de ganado, limitando a cinco el número de sirvientes y troperos que podían acompañarlo. Bonpland se dejó caer en una silla, bajo la enorme enredadera de la vid que él mismo había plantado hacía diez años en la parte posterior de la casa. Junto con los limoneros y naranjos del frente, fue lo primero que había sembrado en aquel presidio sin murallas al que lo envió el dictador Francia en diciembre del 1821. Ahora, sin advertencia alguna, se le empujaba a escobazos, obligándole a separarse de mujer e hijos, de sus cultivos de yerba mate y caña de azúcar, de sus estudios científicos en curso, de una comunidad en donde pensaba que sería enterrado. “Bien, Norberto, informe a Su Excelencia que ya estoy debidamente notificado”, dijo con más cansancio que tristeza y, encendiendo un cigarro agregó: “de regreso a los caminos, entonces”. Luego se levantó y dirigiéndose a mí, declaró: “El día no terminó aún, Juan. Continuemos el trabajo”.

Sin embargo, antes de atender a otras personas que lo aguardaban para consultar, me pidió que llamara a Regina, su mujer, con quien habló a solas por unos minutos. Ella se retiró con los ojos llorosos. Supe después que esa misma noche, por pedido del sabio francés, su compañera y sus dos hijos se habían mudado con su padre, uno de los caciques de la región. Al final de la tarde me llamó a la parralera. Quería organizar la partida y luego dedicarse a responder correspondencia. Se sirvió un poco del vino que había empezado a producir unos años atrás y suspiró con resignación:

—A veces me han llamado viajero, Juan; otras, explorador, incluso aventurero. Pero soy solo un hombre que nunca puso frenos a su curiosidad. Conocí los rincones de Francia y España a pie, subí al Chimborazo y al Cotopaxi, recorrí el Orinoco, atravesé selvas y desiertos en México y Cuba. Humboldt me dijo una vez que, como lo hizo él en Prusia, yo también encontraría mi castillo… Quería que esta casita lo fuera.

* * *

—¡A otro con el cuento del naturalista que solo piensa en sus plantas y sus libros! No niego su formación académica ni su interés científico en la botánica o la zoología, pero que otro le compre la historia de que no se involucra en la política o en la economía –parado en el centro de su umbrío despacho, el doctor Francia agitó los pliegos de la carta de Simón Bolívar– y ahora viene este delirante cabo caraqueño, perdido en sus ensoñaciones imperiales, a amenazar a la República si no acatamos su orden de liberarlo –guardó silencio unos segundos y luego se dirigió a mí, con voz suavizada–. Respeto mucho a Bonpland, a todos los hombres de ciencia. Hace unos meses, poco después de que lo confináramos en Santa María, pidió conocerme y conversamos toda una tarde. Hablamos de libros, de astronomía y de los idiomas de los nativos americanos. Yo le regalé unas páginas manuscritas de Azara y él me obsequió una tarjeta de visita firmada de Thomas Jefferson. Cuando caía la noche le dije: “Mire, doctor Bonpland, es probable que Vuestra Merced no sea el espía o el conspirador que los rumores aseguran. Pero creo que como médico comprenderá que la República del Paraguay y yo preferimos curarnos en salud. Nadie lo molestará en Santa María. Plante allí lo que crea apropiado, afínquese con confianza, prosiga sus valiosos estudios. Recibirá correspondencia, siempre que no sea dañosa para el Paraguay”.

—Entiendo, Excelencia… y ¿cuál sería mi misión? —pregunté, todavía sin comprender.

—Espiar al espía, estimado Juan Alarcón. Hágase pasar por un paciente, luego muéstrese interesado y servicial, encuentre una excusa para volver a la casa, conviértase en su discípulo. Los sabios siempre quieren a alguien que los escuche. Y si percibe algo raro me lo hace saber de inmediato. Por cierto, que no sea a través de Ortellado, otro que ha sucumbido al encanto del jardinero de la emperatriz Josefina. Cuídese de que no le endulce el oído y acabe mareado –dijo el doctor Francia, sonriendo, y añadió con seriedad–. Ya no me preocupa Artigas, duerme feliz en Curuguaty lejos de traidores, ni el entrerriano Ramírez, quien duerme también, pero ya por toda la eternidad. Sin embargo, Bonpland vino hasta nuestra tranquera para apropiarse de nuestra yerba mate, Juan, algo con lo que muchos todavía sueñan en Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires.

Se sentó en el sillón junto a la ventana desde la que se podía ver el río Paraguay, y se sacó los mocasines. La gota avanzaba, provocándole hinchazones y agudos dolores en los pies. “Ponga especial atención en lo que escribe, en la correspondencia y en sus anotaciones. Y, de paso, Juan, envíeme esos emplastos que hacen allí para aliviar esta tortura”.

* * *

Del cuaderno del doctor Amadeo Bonpland:

Hoy subimos al más alto de los tres pequeños cerros que quedan en dirección sur-este de la casa. No debe llegar a los 120 metros, es pedregoso y de formación muy antigua, como toda elevación que he visto en el Paraguay. Uno tiene la impresión de que se fue contrayendo por el paso de miles de años, en su infancia remecido por violentos temblores, después desgastado por los elementos. A su alrededor flota un aire húmedo y caliente que el sol arranca a centelladas de la selva interminable. Casi sin vegetación, el cerro, al que solo pude bautizar Humboldt, parece un intruso en el tapiz palpitante que lo rodea. Ahora es ya un anciano que, con la piel reseca y agrietada, se hunde hasta el pecho en un mar erizado de todas las tonalidades del verde. En la ladera opuesta hallamos una naciente, cuya agua helada se empoza unos metros más abajo, formando un diminuto estanque en altura, en el que Regina, Cipriano y Juan refrescaron los pies. Me sorprendió mucho encontrar allí pequeños moluscos fósiles. Tomé también muestras de unos juncos enanos y una mariposa con algún parecido a otras que recogimos en el Orinoco. Fue una breve expedición reconfortante, de la que volvimos sudorosos y hambrientos. Al llegar, mientras los demás se sentaban a comer, Ana me comentó en voz baja que me había llegado correspondencia. Confundida entre los papeles habituales hallé la segunda carta de Ubalda García Francia, la “Niña Francia”, como la conocen en Asunción, la hija del Supremo Dictador del Paraguay. Es una joven de 23 o 24 años a la que no he visto nunca. Me han dicho que vive cerca de la residencia de su padre, con su tía Petrona Regalada, y que solo ella tiene, además del dictador, ingreso irrestricto a la biblioteca, la única que merece ese nombre en este extraño régimen que los paraguayos insisten en llamar República. Este privilegio fue evidente ya en su primera carta en la que, además de presentarse y elogiarme, me llenaba de preguntas: ¿Había estado en la Revolución de 1789? ¿Conocía a Napoleón? ¿Cómo eran los jardines de Malmaison? ¿Es verdad que era amigo de Bolívar, que habló con Thomas Jefferson? Con la fresca inocencia de su juventud, me confesaba incluso su intención de seguir los pasos de su tía y dedicarse a la educación de las niñas paraguayas. Sorprendido –incluso en Francia no es fácil encontrar una joven que pueda hablar con desenvoltura de estos temas– y, sobre todo, conmovido por su franqueza, le respondí ese mismo día, aun sabiendo que si era descubierto me exponía a la furia del Supremo Dictador.

* * *

En los últimos días he aprendido más con el sabio que en los años que llevo trabajando a su lado. Cada mañana este médico de 58 años se levanta con el sol para abrir su consultorio, frente al cual ahora se amontonan los enfermos, muchos de ellos procedentes de Asunción. Solo atiende por la mañana, ya que dedica la tarde a la preparación de su viaje. Ya hay diez carretas cargadas a tope y en el corral grande están las vacas, ovejas y cerdos, una parte de los cuales dejará para la comunidad de Santa María. Hoy en el almuerzo anunció que Cipriano, Ireneo y otros más irán con él a San Borja, donde espera asentarse al menos en los primeros tiempos. Yo lo miré atónito, pero no dije nada. Estaba seguro de que yo sería uno de los elegidos, en especial porque en los últimos días fui su sombra, acompañándolo en sus paseos o en las visitas de despedida que hizo a algunas familias de la zona, personas que le habían ayudado en los primeros tiempos. Hablamos de su vida, su infancia despreocupada en La Rochelle, su juventud en medio de la Revolución, sus estudios de medicina en París “con Robespierre en el poder”, según me dijo. La noche antes de la partida la dedicó al barón Von Humboldt. Todos lo rodeábamos en aquella ocasión. Levantó un vaso de vino y brindó por su amigo. “Un hombre admirable, un sabio como ya no existen. Hay, sin embargo, una diferencia sustancial entre nosotros. Él es un aristócrata cuya excentricidad es la exploración y la ciencia. Yo soy un hijo de la Revolución, persigo el conocimiento para iluminar el futuro”, afirmó cuando se vaciaba la última botella de aquel vino de Santa María, donde ya no volverían a prosperar las vides como en el tiempo del karai arandu.

En la mañana, mientras aprontábamos las carretas finales, me llamó una vez más bajo la parralera de atrás. Sin darme tiempo para nada me abrazó largamente. Luego me pidió que me sentara y habló con la voz estremecida: “Te quiero como a un hijo, Juan. Por eso no te llevo conmigo, aunque imagino que era lo que deseabas y esperabas. No todos nacimos para vivir lejos de nuestra tierra, de nuestra gente. Te dejo una buena parte de mi biblioteca y varios cuadernos de apuntes, para que los continúes o le saques el provecho que te parezca. Quiero agradecerte de corazón todo lo que hiciste y, muy en especial, lo que no hiciste”, levantó levemente la mano para callarme y prosiguió: “Sí, sí, lo he sabido desde el primer minuto. Uno no pasa las cosas que yo he pasado, hijo mío, sin aprender a cuidarse las espaldas. Viniste a mí para ser los ojos del Supremo, pero al final has sido las manos que taparon su vista”. Percibió el desconcierto y la vergüenza en mi rostro, porque hizo una breve pausa y suavizó aún más la voz, “no te preocupes, Juan. Te agradezco todos los informes, los rumores, los pequeños secretos, que te guardaste. En particular las cartas de la joven Ubalda, una niña de viva inteligencia, ansiosa de comprender el mundo que la rodea. Un espíritu que hay que proteger y cultivar, como esta vid”, se apoyó en el rugoso tallo para ponerse de pie y volvió a abrazarme. Yo ya no intenté hablar.

Al caer la tarde, antes de subir a su caballo, el doctor Bonpland besó a su mujer e hijos, prometiendo quizás que la separación sería corta. Después se puso a la cabeza de la caravana, se calzó un sombrero de ala ancha que alguno de sus enfermos le había regalado y se encaminó a la frontera con el Brasil, rumbo a San Borja. Sus amigos y una masa de enfermos y tullidos lo seguimos hasta la salida de Santa María. Pronto su silueta quedó diluida en el aire anaranjado y rojizo de su último atardecer paraguayo.

* * *

—Pero si fui yo mismo el que convenció a la niña para que le escribiera, ¿qué se imagina, Juan? Soy el guardián de la primera República en América… ¿y no voy a saber qué se cocina en mi casa? Yo no veo ninguna contradicción. La niña tiene inquietudes y, por fortuna, también posee una sólida inteligencia. ¿Por qué habría de ver con malos ojos que haga preguntas a un hombre de ciencias, a un sabio conocido en el mundo entero? Condenado por la corona española a ser solo un mojón en la frontera con el Brasil, el Paraguay nunca tuvo nada parecido a una universidad, las cuales, de cualquier manera, no están abiertas a las mujeres. Mantener correspondencia con un Bonpland, con un Rengger, con un Longchamp, hasta con un Robertson –soltó una carcajada–, eso es lo más cerca que se puede estar de esa clase de educación… en fin, Juan, a lo que me interesa…

El doctor Francia estaba sentado en el corredor interno de la Casa de Gobierno, con los pies enrojecidos metidos en un gran cuenco de agua tibia con sal. La gota le había deformado ya visiblemente las articulaciones de los dedos y pasaba mucho tiempo con los pies en remojo, según recomendaciones de Bonpland a otros enfermos de ese mal. A su lado, en un pote se humedecían trapos en barro y hierbas medicinales, en una preparación hecha conforme a las instrucciones del médico francés. Solo cuando el Supremo Dictador acabó de ponerse los emplastos en los pies, yo comencé a hablar:

—Bonpland abandonó el Paraguay hace ya más de diez días, Excelencia. En los años que pasé con él no supe de su participación en ningún contubernio o conspiración. Entre los papeles que me dejó se encuentra un grueso volumen del tema de su mayor interés, Excelencia. Es un minucioso estudio con observaciones y dibujos sobre las características y propiedades de la yerba mate, una planta que, puedo decirlo con seguridad, maravillaba al sabio.

El Supremo Dictador hizo un mohín y comentó: Maravillado sí, por sus beneficios en la salud humana, claro, pero también maravillado porque la yerba puede conquistar el mundo, como antes el café, el chocolate, el té o el tabaco. Si no hay oro, ni plata, ni mar, ¿qué nos queda para empujar hacia adelante esta República, sino la bien llamada “hierba del Paraguay”? Bueno, pero no me ha dicho nada acerca de los métodos de germinación, la llave para el cultivo a gran escala… no hay nada de eso en ese “minucioso estudio”, ¿no?

—No, Excelencia, no en el cuaderno que Bonpland tuvo la gentileza de dejarme.

El doctor Francia sonrió. “Además de sabio, es astuto el jardinero de la emperatriz. Lo saqué de la protección de los correntinos y destruí su granja y sus plantaciones… por la yerba. Lo traje y lo mantuve bajo la vigilancia de la República durante diez años también por la yerba. ¿Sabía que se percató de que yo estaba al corriente de su correspondencia con Ubalda? O al menos lo sospechaba… ¿Algo más que deba saber sobre este asunto?

—Es todo, Excelencia.

—Bien. Ahora déjeme solo, cabo Juan Alarcón, déjeme sufrir en silencio estos dolores.

* * *

Del cuaderno del doctor Amadeo Bonpland:

Esta mañana, al día siguiente de que se me comunicara mi expulsión del Paraguay, me ha llegado la tercera carta de la “Niña Francia”, por la vía habitual. Si en la primera me preguntaba sobre Napoleón, Bolívar y Jefferson; en la segunda, sobre mis viajes en el Orinoco y en el Chimborazo; en esta su curiosidad se direcciona hacia mis estudios de botánica. ¿Era realmente única la vegetación en esta parte del mundo?, ¿cuáles son las plantas que mejor se desarrollan en este clima?, ¿le ha dedicado tiempo a la planta más característica del Paraguay, la yerba mate? Ah, ah, ah, como solía decir mi padre: solo hay que quedarse muy quieto para que el zorro deje ver la cola. La joven Ubalda existe, todos la conocen. Además, su presencia se siente en cada carta, en su caligrafía primorosa, forjada seguramente junto a su paciente tía Petrona Regalada, y en la mayor parte de las preguntas, que destilan una ingenuidad que no se puede imitar. Pero en este interés en mis estudios sobre la yerba vislumbro la larga sombra de alguien más. Le he respondido con la amabilidad habitual, diciéndole que hace bien en investigar acerca de las plantas del Paraguay. “En sus selvas, esta República guarda un tesoro esperando ser encontrado. Su futuro –espero de corazón que sea un futuro de grandeza y de prosperidad– se encuentra en sus plantas, la primera de ellas, la yerba mate, sin duda. Pero hay muchas, muchas otras. Los nativos me han hablado de una que es tan amarga que deja arrugas en el rostro, pero que depura como nada el estómago y fortalece el hígado, o también de otra, que deja tan dulce como la miel cualquier líquido o cocción”, le escribí. Pensando en ella, en la joven Ubalda García Francia, le he pedido a Juan que le entregue uno de los libros más preciados de mi biblioteca: Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, de Madame Olympe de Gouges. Añadí esta dedicatoria: “Nunca se canse de preguntar. Será una buena maestra. Su amigo, Amadeo Bonpland”. Le hice jurar a Juan que omitiría este pequeño obsequio en el informe que preparaba para el Supremo Dictador. Estoy seguro de que así lo hizo.

Nota de edición: Este cuento obtuvo el tercer premio en la séptima edición del Concurso Arte y Cultura 2022 del Banco Central del Paraguay. Agradecemos al Sector Cultural del BCP la autorización para publicarlo nuevamente.

-

Destacado

DestacadoPeña deja la cumbre del G20 en ambulancia tras sentir dolor en el pecho

-

Lifestyle

Lifestyle“Bungee jumping training”: saltar para estar en forma

-

Política

PolíticaFalleció el abogado José Fernando Casañas Levi

-

Deportes

Deportes¿No habrá premiación si Olimpia grita campeón este domingo?

-

Deportes

DeportesCuando Lionel Messi no conocía a Antonio Sanabria

-

Agenda Cultural

Agenda CulturalParaguay e Irlanda celebran el legado de Madame Lynch

-

Deportes

Deportes¡Olimpia aguanta con uno menos y conquista su estrella 47!

-

Política

PolíticaEn redes sociales despiden a Casañas Levi